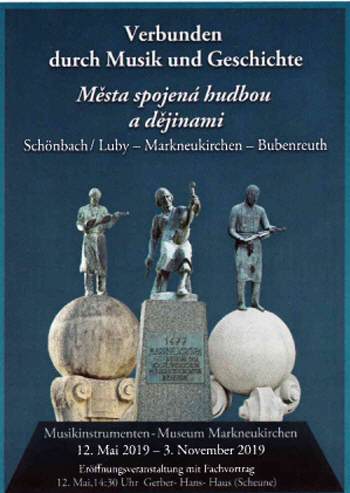

2019 - Verbunden durch Musik

Schönbach/Luby - Markneukirchen - Bubenreuth

anläßlich des 7OO. Jubiläum der Stadtrechtsverleihung der böhmischen Musikstadt Schönbach/Luby

nachfolgender Beitrag dazu von Dr. Enrico Weller in der

Instrumentenbau-Zeitschrift 2/ 19

Die böhmische Musikstadt Schönbach/Luby feiert 2O19 das 7OO. Jubiläum der Stadtrechtsverleihung.

Grund genug für das Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen dies zum Anlass zu nehmen, um die jahrhundertealten Verbindungen im Musikwinkel mit

einer eindrucksvollen Sonderausstellung zu würdigen. lZ-Fachautor Enrico Weller berichtet ausführlich für Sie von dem Ereignis, das mit sensationellen Enthüllungen aufwarten konnte.

Ein Abgesandter der Violin Society of America war im Geigenbauzentrum Bubenreuth zu Gast, um Quell und Ursprung der geliebten lnstrumente zu erkunden.

Vorort war auch lZ-Reporter Heinz Reiss und weiß Hochinteressantes zu berichten.

Wie in Markneukirchen hat der Musikinstrumentenbau auch in Schönbach/Luby die letzten, bis heute entscheidenden Jahrhunderte der Ortsgeschichte bestimmt. ln diesem und in anderen Bereichen verbindet beide Städte vieles. lm Ergebnis von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieges, als Folge von Flucht und Vertreibung ist seit 70 Jahren auch das fränkische Bubenreuth dazu zählt.

Verbindungen im vogtländisch-westböhmischen Musikwinkel

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1945 bildeten Markneukirchen und Schönbach die Achse des Geigenbaus im internationalen Maßstab. An diesen Orten kam keiner vorbei, der mit einem Streichinstrument handelte, darauf spielte oder einfach dem Geigenklang lauschte, Vogtländische Handwerker verarbeiteten

Bestandteile, vor allem Geigenschachteln und Hälse, aus Schönbach und Umgebung. Der große Teil von dem, was in Schönbach in starker Arbeitsteilung an Einzelteilen und fertigen Instrumenten gebaut wurde, kam über Markneukirchner Fortschicker in den weltweiten Handel. !n Schönbach herrschte dadurch für lange Zeit eine gute Beschäftigungslage - jedoch bei mäßigem Einkommen, während Markneukirchen von dieser Verbindung in besonderem Maße profitierte.

Diese Zusammenhänge gehen sehr weit zurück: Bis zu den Ursprüngen des Geigenbaus in Graslitz, der zweiten wichtigen Stadt im böhmischen Musikwinkel. Bis hin zur Lehre des ersten Schönbacher Geigenmacher Elras Placht - dort 1723 als solcher erwähnt - bei einem Markneukirchner lnnungsmeister.

Da gab es familiäre Verbindungen zwischen Böhmen und Sachsen, die heute noch in mancher Markneukirchner lnstrumentenmacherwerkstatt nachwirken.

Nach 1945 begann dann ein trauriges Kapitel: Die Deutschen in der Tschechoslowakei waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, viele

lnstrumentenbauer bauten sich im Westen Deutschlands eine neue Existenz auf. Das traf für viele Bewohner von Schönbach zu, denen

sich auch einige Markneukirchner anschlossen. Die meisten von ihnen fanden in und um Bubenreuth eine neue Heimat. Deshalb ist die

aktuelle Sonderausstellung des Markneukirchner Museums den musikalischen und historischen Verbindungen zwischen Schönbach/Luby,

Markneukirchen und Bubenreuth gewidmet. lm Mittelpunkt stehen natürlich lnstrumente. Undenkbar ist das ohne Geigen, denn diese bildeten den Auftakt der gemeinsamen Musikgeschichte. Dass dazu die Bögen gehören, die im Vogtland auf eine fast ebenso lange Handwerkstradition blicken können, darf nicht vergessen werden.

Weil die Sonderausstellung im Rahmen des 54. lnternationalen lnstrumentalwettbewerbs Markneukirchen eröffnet wurde, werden ausdrücklich auch die Wettbewerbsinstrumente des Jahres 2O19 gezeigt: Cello und Gitarre. Von jedem dieser lnstrumente - einschließlich eines Bogensatzes von Geige und Cello bis Kontrabass - steuerten die drei Orte ausgewählte Exponate bei. Während Bubenreuth und Markneukirchen je einmal vertreten sind, lässt sich die wechsel- und leidvolle Geschichte der Jubiläumsstadt nur erfassen, wenn sowohl ein lnstrument aus dem alten Schönbach als auch aus dem neuen Luby gezeigt wird. Die Auswahl der Exponate erfolgte in Absprache mit den Innungen der Orte bzw. mit der Geigenbauschule in Cheb/Eger.

Umgeben von diesen musikalischen Stellvertretern der drei Orte wird die wechselvolle Geschichte der westböhmisch-vogtländischen lnstrumentenbauregion anhand aussagekräftiger Dokumente erzählt.

Ausstellungseröffnung mit internationalen Gästen

Zur Eröffnung am Sonntag, dem 14. Mai 2019, war der Veranstaltungsraum, die Konzertscheune des zum Museum gehörenden Gerber-Hans Hauses, bis auf den letzten Platz gefüllt. Unter den zahlreichen Gästen waren Bürgermeister sowie Vertreter der lnnungen, Museen, Vereine und Schule der drei Instrumentenbauorte.

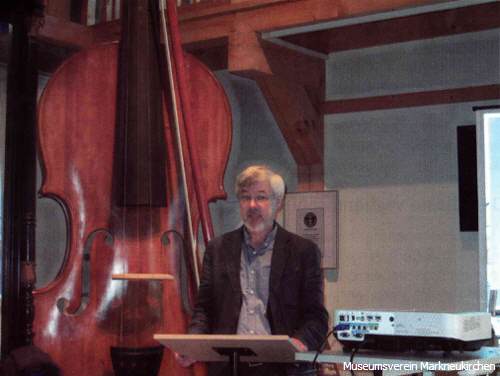

Museumsdirektorin Heidrun Eichler verwies auf die historische Bedeutung des Themas und umriss das Ausstellungskonzept. lm Mittelpunkt des Nachmittags stand ein wissenschaftlicher Fachvortrag von Klaus Martius, Restaurator am Germanischen Nationalmuseum. Die von ihm untersuchten historischen Bratschen des Musikwinkels aus der Nürnberger Sammlung verglich er mit der Neuerwerbung des Museums und kam zu erstaunlichen Ergebnissen - dazu weiter unten. Der Frauenchor Lubinky aus Schönbach/Luby gab dem mit frühlingshaften Weisen in deutscher und tschechischer Sprache den passenden musikalischen Rahmen.

Extra zum lnternationalen lnstrumentalwettbewerb und zur Ausstellungseröffnung waren zwei Vertreter der Violin Society of Amerika (VSA) nach Markneukirchen gekommen.

Bruce Babbitt, Verfasser des 2014 erschienenen Buches "Markneukirchen Violins and Bows - from Saxon and Bohemian Musikwinkel. Late 19th and early 20th Century", betonte, wie wichtig Markneukirchner und Schönbacher Streichinstrumente für die Entwicklung der US-amerikanischen Musikkultur waren.

ln seinem Grußwort, welches er im Namen von Marilyn Wallin, Präsidentin der Violin Society of America, überbrachte, ist unter anderem zu lesen: "Mit Bewunderung sehen wir auf die Millionen von Geigen und Bögen, die im 19. und 20. Jahrhundert in Schönbach und Markneukirchen sowie in den 1950er Jahren in Bubenreuth hergestellt wurden. Und wir können beobachten, wie viele davon hierher in die Vereinigten Staaten gelangten.

Es waren diese Geigen, die die amerikanischen Pioniere begleiteten, als sie den nordamerikanischen Kontinent besiedelten. Sie brachten die Freude und das Licht der Musik in ein Leben, das von endloser harter Arbeit und oft entmutigenden Rückschlägen geprägt war. Das waren die Geigen, die die Beginn der Musikausbildung und die professionellen Orchester der entstehenden neuen Städte in unserem ganzen Land begünstigten. ln der Tat waren es diese Geigen, mit denen in den Vereinigten Staaten der Ursprung eines eigenen Geigen- und Bogenbaus gelegt wurde. (...)

Es ist mir eine Ehre, lhnen die große Bedeutung lhres Teils der Welt für unseren Teil der Welt mitzuteilen. Dafür stehen Namen wie Heberlein, Knopf, Roth, Nürnberger, Pfretzschner, Dörfel, Knorr und viele andere. Wir betrachten mit Hochachtung die Instrumente aus dem Musikwinkel."

Brandon Godman unterstrich das mit einer musikalischen Kostprobe auf seiner Bluegrass-Fiddle - einer einst in Schönbach gefertigten Geige, gespielt mit einem aktuellen Bogen aus Bubenreuth.

Das älteste vogtländische Streichinstrument

Einen besonderen Platz in der Sonderausstellung nimmt ein lnstrument ein, das erst zum Ende des Jahres 2018 ins Museum gekommen ist. Es handelt sich um eine Bratsche, die dem Markneukirchner lnnungsmitgründer Johann Adam Pöpel zugeschrieben wird. Ursache dieser Zuschreibung ist ein Zwillingsinstrument, welches sich im Germanischen Nationalmuseum Nurnberg befindet (lnv.-Nr. MI 20). Die Ähnlichkeit erkennt man an der Korpusform, dessen Konstruktion - frei aufgeschachtelt und ursprünglich mit durchgesetztem Hals wie bei allen frühen vogtländischen Geigen - und vor allem an der charakteristischen Form des Kopfes, weshalb sogar schon von ,,Pöpel-Schnecke" gesprochen wird.

Die Nürnberger Museums-Bratsche trägt einen Zettel, der mehr als 100 Jahre falsch gelesen und interpretiert wurde. Bisher las man "Johann Adam Pöpel in Bruck 1664". Mit dieser Ortsangabe begann eine lange anhaltende Verwirrung. Denn einerseits ist Pöpel 1677 unter den Gründern der Markneukirchner Geigenmacher-lnnung genannt, andererseits soll das lnstrument aber wenige Jahre vor- oder nachher in Bruck gebaut worden sein. Hinter dieser Ortsangabe vermutete man lange die heute aufgegebene Siedlung Bruck (Mostek) südlich von Schönbach unweit von Neudorf (Novä Ves) und Mühlesen (Milhostov). Als Alternative dazu sahen andere Autoren Bruck am Hammer südlich von Marienbad (Brod nad Tichou bzw. Brod u Plan).

Doch alles, was bis in neueste Zeit in der deutschen und tschechischen Fachliteratur hinsichtlich Bruck/Mostek gesagt und gedeutet wurde, ist mittlerweile kritisch zu sehen. Da nützt es auch nichts, wenn man sich auf Lütgendorffs verdienstvolles Standardwerk, "Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zu Gegenwart" (1. Auflage 1904) bezieht. Aufgrund der unleserlichen Jahreszahl in der Nurnberger Pöpel-Bratsche wurde dieses lnstrument sogar als Beweis dafür angesehen, dass in Schönbach - genauer südlich davon - schon vor der Markneukirchner lnnungsgründung Geigenbauer heimisch waren. Denn bis zur exakten dendrochronologischen Altersbestimmung - sie wurde erstmals 2OO1 veröffentlicht - wollte man gar das Jahr 1604 erkennen, jetzt muss man 1684 oder 1694 lesen. Leider ignorierte man bei der Fixierung auf die frühen Zahlen und bei der Bildung der Legende vom frühen Geigenbau in Bruck die Forschungen von Erich Wild, die seit den 1920er Jahren zu den Ursprüngen des vogtländisch-westböhmischen Geigenbaus erfolgt sind.

Klärung einer Gretchenfrage

Mittlerweile gehen naturwissenschaftliche Holzanalyse und die musikwissenschaftliche Quellenkritik Hand in Hand. Dazu gehört letztlich, dass alle Quellen noch einmal genau auf den Prüfstand kommen. Deshalb konnte Klaus Martius, Restaurator am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, anlässlich der Ausstellungseröffnung am 12. Mai das Rätsel um die Ortschaft Bruck endgultig lösen. Der vergrößerte Zettel der Nürnberger Bratsche machte allen Anwesenden den Leserfehler deutlich, denn statt "in Bruck" steht dort "Johann Adam Pöpel M. Neuk.!. Also wurde das lnstrument in Markneukirchen gebaut, welches ursprünglich nur Neukirchen hieß, in alten Quellen aber auch Mark(t) Neu kirchen genannt wird. Das führt jedoch nicht zwangsläufig dazu, dass bei Johann Adam Pöpel die Fragen nach dem Woher eindeutig beantwortet werden können. Den Anspruch, die Heimat Pöpels zu sein, müssen sich Markneukirchen und Schönbach nach derzeitiger Quellenlage teilen allein schon deshalb ist dieser Meister für die aktuelle Sonderausstellung so interessant. Sowohl in Markneukirchen (1661, 1667) als auch in Schönbach ( 1651) ist der Name Adam Pöpel in Bürger- bzw. Untertanenlisten zu finden, allerdings ohne eine Berufsangabe. Einzige Beweise fur sein Wirken als Geigenmacher sind 1677 die Nennung als Markneukirchner lnnungsgründer und der Zettel in besagter Bratsche von 1684/94, lm Gegensatz zum Wortlaut des 1677 begonnenen ersten Meisterbuchs der Markneukirchner lnnung war er kein Exulant aus Graslitz.

Johann Adam Pöpel steht bei den lnnungsgründern an neunter Stelle nach den bekannten Vertretern der Familien Reichel, Schönfelder und Hopf. Von diesen berühmten Dynastien des vogtländischen Geigenbaus mit teilweise mehr als 50 Vertretern sind zahlreiche Ins-trumente bekannt, aber keines vom jeweiligen Ahnherren, der 1677 an der Wiege der Zunft stand. Doch nicht nur das macht Adam Pöpel, einen Einzelmeister mit immerhin zwei erhaltenen lnstrumenten, so interessant. Seine Bratsche hat viele Merkmale, die für den barocken mitteldeutschen oder nordalpinen Geigenbau typisch sind. Die Forderungen der lnnungssatzung für das Meisterstück sind jedoch nicht alle erfüllt, denn die Einlage ist nur aufgemalt. Manches an dem lnstrument ist so eigenwillig, dass man es nicht mit dem Beginn einer,,vogtländischen Schule" gleichsetzen kann.

Mit der Bratsche von Pöpel lässt sich eine erhebliche Lücke in der Markneukirchner Sammlung schließen, denn bis jetzt hatte man kein lnstrument aus dem 17. Jahrhundert im Bestand, das im Musikwinkel gebaut wurde. Somit ist das neueste Exponat des Museums zugleich eines der ältesten, auf jeden Fall das älteste der Region. Das Deckenholz ist noch bis 1673/75 gewachsen, so dass eine Verarbeitung um 1680 denkbar ist. Denn man hatte seinerzeit noch kein vom Großvater begonnenes Holzlager.

Die Sonderausstellung wird diese besondere Bedeutung noch weiter unterstreichen, weil auch die beiden anderen frühen Streichinstrumente der Region - 2001 von Klaus Martius als "Leitfossilien des Geigenbaus im sogenannten Musikwinkel" bezeichnet - seit Mai in Markneukirchen zu sehen sind: Die signierte (einst Brucker) Pöpel-Bratsche und eine weitere von Johann Adam Kurzendörfer, Graslitz 1676 (lnv.-Nr. Ml 24).

Somit sind erstmals die ältesten Instrumente des vogtländischwestböhmischen Musikinstrumentenbaus gemeinsam in ihrer Heimat ausgestellt.

Buch fasst Ergebnisse zusammen

Mit der Geschichte und den Geschichten zwischen Markneukirchen und Schönbach und den neuen Zusammenhängen nach Bubenreuth beschäftigen sich bis heute die heimatverbundenen Historiker der drei Orte. Dass es über diese gewachsenen und wieder belebten Verbindungen im Musikwinkel eine gemeinsame Publikation geben könne, diese Idee hatte der gebürtige Bubenreuther (und nun wieder dort wohnhafte) Dr.Christian Hoyer, als er für einige Jahre die Leitung des Framus Museums in Markneu kirchen innehatte. Es sollte ein Kooperationsprojekt des Museums und seines Fördervereins mit dem Verein Bubenreutheum e. V. sein - und das ist es jetzt nach etlichen Jahren geworden. Erscheinen wird das Buch als Band 8 der Museumsreihe "Meisterleistungen deutscher lnstrumentenbaukunst".

Wenn dieser nun keinem einzelnen Meister wie etwa Oskar Oehler (Band 1) oder Richard Jacob gen. ,,Weißgerber" (Band 2) gewidmet ist, sondern einer ganzen Region und ihren vielfältigen Verflechtungen, dann ist das kein Widerspruch. Denn gerade in der Summe und in der Zusammenarbeit vieler einzelner Meister wurde hier Großes geleistet - nicht nur mit großen Stückzahlen und einer Versorgung des Weltmarktes, sondern auch mit etlichen Meistern, deren Namen bis heute einen guten Klang haben, die aber ohne das Umfeld des Musikwinkels undenkbar gewesen wären.

Das geplante Buch ist zum einen ein Katalog der Sonderausstellung. Es zeigt also die ausgestellten Instrumente, Dokumente, Bilder, Kataloge, Bücher bis hin zum Musterkoffer des Händlers Rudolf Götz aus Wernitzgrün oder zur Flüchtlingskiste eines aus Schönbach Vertriebenen . Zum anderen versteht er sich als Sammelband, in dem die Autoren Christian Hoyer, Klaus Martius, Alfred Neudörfer, Werner Pöllmann, Jiri Patek und Enrico Weller zu Wort kommen. In ihren Buchteilen und

Kapiteln geben sie entweder einen Überblick über die soeben skizzierten Verbindungen, zeigen also "neue und alte Bande" auf, oder sie u nterziehen einzelne Bereiche einer genaueren Untersuchung. Dort reicht das Spektrum dann von der die Orte verbindenden Zollstraße über Betrachtungen zur Bratsche des

Johann Adam Pöpel bis hin zur Entstehung der ersten Archtop-Gitarren im böhmisch-sächsischen Musikwinkel. Erstmals dargestellt ist auch das bewegende Schicksal jener Schönbacher, denen zwischen 1945 und 1968 die Ausreise verwehrt wurde, die als Spezialisten des lnstrumentenbaus heimat- und rechtlos in ihrer rechten Heimat bleiben mussten. Der Begleitband wird parallel zur Ausstellung erarbeitet und soll Anfang November präsentiert werden, wenn die Egerländer

Geigenbauerkapelle aus Bubenreuth zum Herbstfest der Blasmusik in der Musikhalle Markneukirchen zu Gast ist. Geplant ist eine Ausgabe in deutscher und tschechischer Sprache. Dr. Alfred Neudörfer, Sohn eines bis 1968 in Schönbach lebenden Geigenbauers, konnte als Übersetzer gewonnen werden.

Geöffnet ist die Sonderausstellung täglich außer Montag vom 12, Mai bis zum 3. November 2019 im Museumsbereich über dem Historischen Sägewerk neben der stadtgeschichtlichen Abteilung.

Literaturhinweise:

Lütgendorff , Willibald Leo Frh. von:

Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main: Keller 1904, S.500; Vgl,

auch 3.-6. Auflage, Frankfurt 1922, S. 389.

Martius, Klaus:

Die Bratschen von Johann Adam Pöpel und Johann Adam Kurzendörffer, in: musica instrumentalis. Zeitschrift für 0rganologie. Bd. 3, Nürnberg 2001 , S . 147 -155.

Wild, Erich:

Über den Ursprung des vogtländisch-westböhmischen Geigenbaues, in: Neues Archiv für sächsische Geschichte und Altertumskunde, Bd . 57, 1936, S. I87 -L99 .